いざ 女人高野の「室生寺」へ 太鼓橋にて撮影

いざ 女人高野の「室生寺」へ 太鼓橋にて撮影

<四日目 11月5日(火)晴れ>奈良大和四寺巡礼ー定期観光バス

メンバーズルームに6:30一番乗り! 朝食のビュッフェです

朝からスパークリングワインと果物 卵料理エトセトラ 大満足!

本日は近鉄奈良駅に8:00集合8:20~17:45まで観光

安倍文殊院・岡寺・室生寺・長谷寺の「奈良大和四寺巡礼」です

室生・長谷の階段に耐えられるか 妻の膝の調子の良いのを見て

チャレンジするのは今しかないと参加決定! 一人12,400円 先ずは「智慧の仏 国宝 文殊菩薩を祀る安倍文殊院」から

先ずは「智慧の仏 国宝 文殊菩薩を祀る安倍文殊院」から

巡礼体験と御利益巡りの始まりです

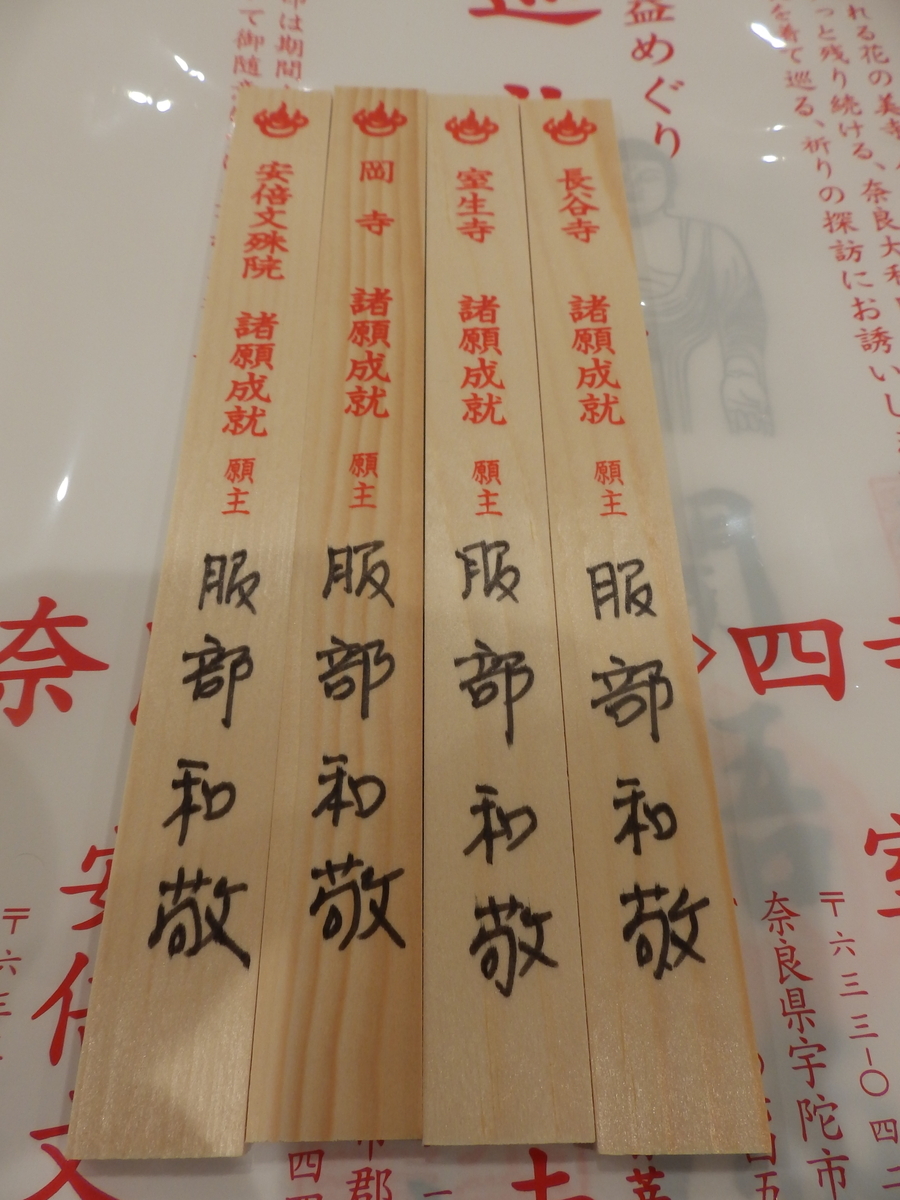

身を清める意味を持つ巡礼衣(おいずる)と 護摩木が各自に配られます

巡礼衣を身にまとい 各寺院のご朱印を受けると 御仏の大きな御利益が

得られる 諸願成就の護摩木は各寺院で納めるため名前を書いておきます

「三人寄れば文殊の知恵」で有名な文殊菩薩 日本最大 快慶作の国宝

「三人寄れば文殊の知恵」で有名な文殊菩薩 日本最大 快慶作の国宝

すぐ右横には「善財童子立像」仏教を広める旅に出た菩薩達が海を渡る

すぐ右横には「善財童子立像」仏教を広める旅に出た菩薩達が海を渡る

場面では 幼いながら魔除けとして一行の先頭で道を清める大役を担う

(一説には 国宝の中で一番可愛いと・・・雑誌「和楽」編集部より)

当寺は檀家や墓地を持たない祈祷寺で 奈良時代の遣唐使・安倍仲麻呂

平安時代の陰陽師・安倍清明も祀られている 大化元年(645)創建

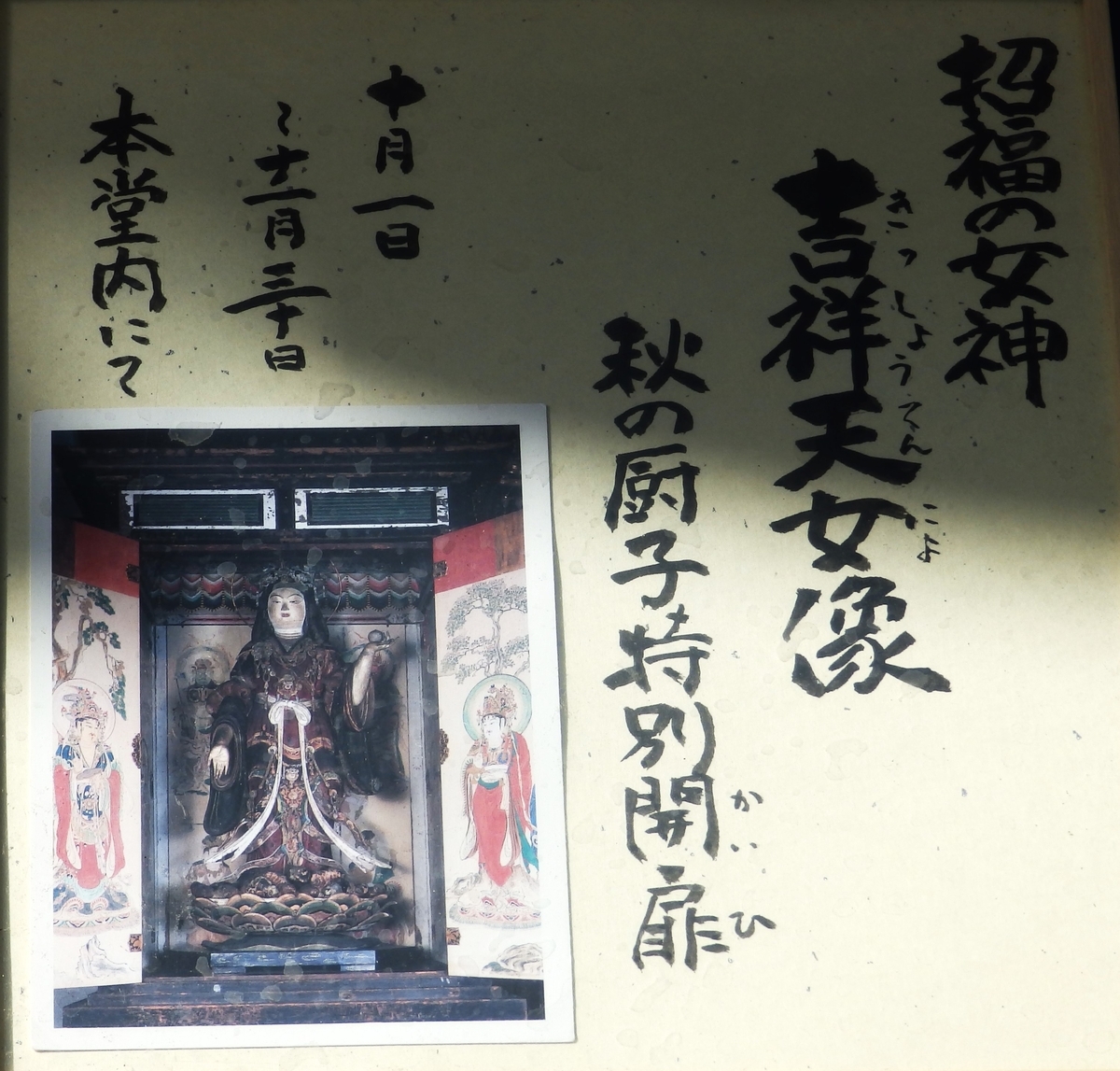

次は「厄除けの仏 重文 如意輪観音菩薩の岡寺」です

観音様の御名を呼べば 観音様は三十三の化身により衆生を救済

されるとの信仰を基に 西国三十三所観音霊場巡りが盛んになり

約千年の歴史があります 常に大衆の幸せを願って来た岡寺です

バスの車窓から三輪山が・・・三輪そうめんが連想されるぐらいかな

バスの車窓から三輪山が・・・三輪そうめんが連想されるぐらいかな

ところがどっこい!! 三輪山と大神(おおみや)神社

ご祭神の大物主大神がお山に鎮まるために 古来本殿は設けず拝殿の

奥にある三つ鳥居を通し三輪山を拝するという 原初の神祀りの様を

伝える日本最古の神社と(その旨古事記・日本書紀に記されている)

山の一木一草に至るまで 斧で伐採してはいけないようで 特に杉を

「三輪の神杉」として神聖視 拝殿正面には大杉玉がつるされている

ように 杉玉が当地の発祥で酒造りのシンボルとして有名なのですと

昼食は明治4年創業の橋本屋 美味しかった

三番目は「悟りの仏 国宝 釈迦如来の室生寺」です

「我が身をば 高野の山にとどむとも 心は室生に有り明けの月」

空海が詠んだと伝えられています 真言宗の重要な道場の1つです

金堂・本堂・五重塔いずれも国宝です 妻は五重塔への階段は遠慮

72段の鎧坂は元気に登り降りしてくれました

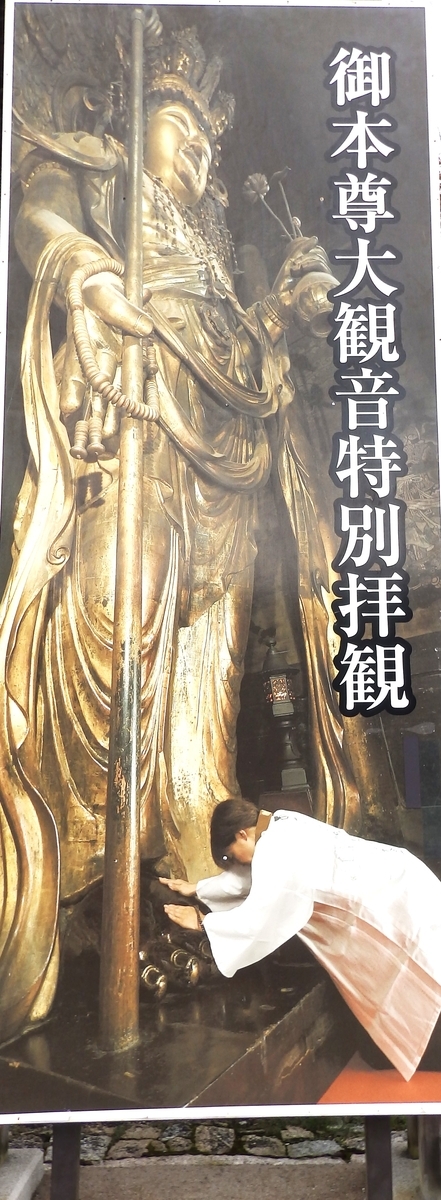

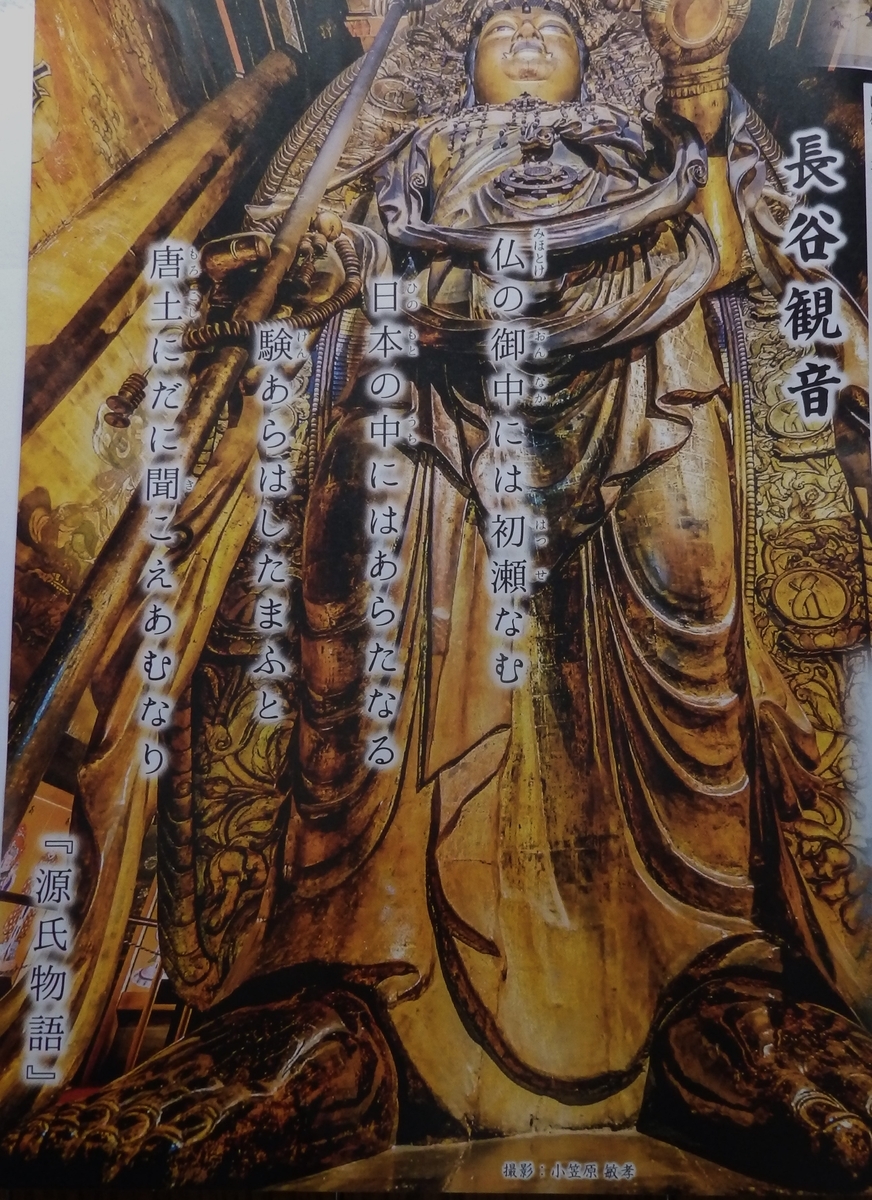

本日の最後は「慈悲の仏 重文 十一面観音菩薩の長谷寺」です

結縁の五色線を左手にし 大観音のお御足に触れるには有名な「登り廊」

結縁の五色線を左手にし 大観音のお御足に触れるには有名な「登り廊」

399段が待っていますが 妻の膝のため 本堂までシャトルバスを依頼

写真から見て 菊回廊は普通 登り廊の方は段差が超緩かったのでした

本堂外部から写真を写し 偶然に像が入っても仕方なしということです

本堂外部から写真を写し 偶然に像が入っても仕方なしということです

「仏様の中では長谷の観音さまの霊験があらたかであると唐の国に

「仏様の中では長谷の観音さまの霊験があらたかであると唐の国に

まで聞こえているようです」と 源氏物語に描かれているようです

夫婦で「お御足」に触れてご縁を結びました ただし別途千円必要

ガイドさんが どの道からでも降りられますよということで選んだのが

一番きつい菊回廊と 登り廊の内(上中に続く)一番緩い下回廊でした

登りはシャトルバス 下りは自分の足で頑張った妻で 記念になります

(本当は最後の最後 総受付の段差で足首グキッ!一瞬ヒヤリでした)

本日は拝殿前で皆さん巡礼衣を着用 拝殿後脱衣を繰り返し大変でした

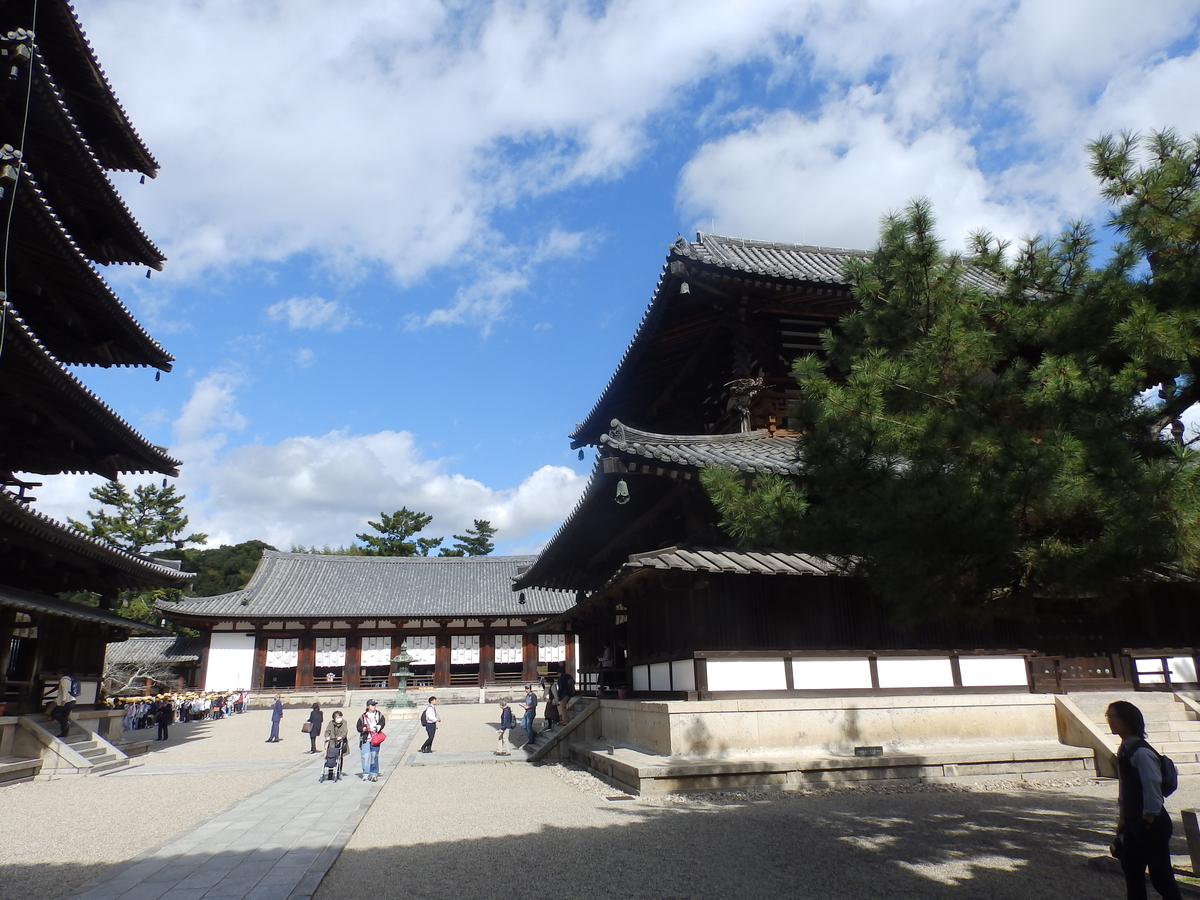

<五日目 11月6日(水)晴れ>法隆寺・中宮寺・薬師寺・唐招提寺

本日も 昨日と同様 奈良定期観光バスでの おまかせ観光になります

9:40集合 10:00~17:00のコース バスもガイドさんも

昨日と同じでした 一人1万円(二日連続の申込で500円割引です)

余りにも広大でどこを廻っている? 速足での見学 記憶が飛びます

余りにも広大でどこを廻っている? 速足での見学 記憶が飛びます

南大門から入り 西院伽藍で五重塔・金堂を見て 大宝蔵院の宝物を

見て 東大門から東院伽藍で夢殿を鑑賞 最後に中宮寺に寄るコース

修学旅行生の記念写真撮影で大混雑

「柿食えば 鐘が鳴る成り 法隆寺」の有名な正岡子規の句碑で

「柿食えば 鐘が鳴る成り 法隆寺」の有名な正岡子規の句碑で

この句には(実は真似とか盗作とかの)エピソードがあるのです

子規が夏目漱石の下宿に行った際 多分次の句を見たのでしょう

「柿食えば 鐘がなりけり 建長寺」

「鐘つけば 銀杏散るなり 建長寺」 いずれも夏目漱石作です

決して盗作ではなく大親友漱石へのオマージュだったのでしょう

聖徳太子を供養するための特別な夢殿 同じく国宝の玉虫厨子も拝見

法隆寺って国宝所有数39 寺院の中ではナンバーワン それだけに

本日は 一体何件見学できたのでしょう?

特別公開「夢殿秘仏 救世観音菩薩立像」 ガイドさん一押しでした

特別公開「夢殿秘仏 救世観音菩薩立像」 ガイドさん一押しでした

モデルは聖徳太子の178・8㎝ 等身像?と 現存最古の木造彫刻

長らくの秘仏をアーネスト・フェノロサと岡倉天心が明治17年公開

お札のモデル 聖徳太子と夢殿は 常にペアなのです

お札のモデル 聖徳太子と夢殿は 常にペアなのです

高松宮妃殿下の御発願により 昭和43年に落慶の耐震・耐火の御堂

本尊 如意輪観世音菩薩は国宝 古典的微笑アルカイックスマイルが

有名ですが エジプトのスフィンクス ダビンチのモナリザと並んで

「世界三大微笑像」とも呼ばれている 実際の像は意外に小さかった

半跏思惟の造形 人間の救いをいかにせんと思惟されるにふさわしい

清純な気品をたたえて 御本尊として永遠に我らを見守ってくださる

弥勒菩薩が住む天国で 聖徳太子が生まれ変われるようにとの追善の

弥勒菩薩が住む天国で 聖徳太子が生まれ変われるようにとの追善の

思いが込められているとも 口の両端は緩やかに上がっているものの

口角をくっきりと刻んでいないところが神秘的な微笑みと感じさせる

気品と優美さは人を魅了する・・・とこの美仏が物語っているのです

現在は下地の漆が見えて全体が黒光りしているが 当初は朱や緑等の

彩色や 細く切った金箔を貼る截金(きりかね)文様が施されていた

法隆寺前の「弁慶」で昼食後 「慈光院」へ

片桐且元の甥により移築された摂津茨木の城郭の一部 茶席風な構えです

膝の具合が不調の妻は 床几に腰かけ茶を頂く 茶菓は片桐家の家紋です

注:片桐且元って? 豊臣家直参家臣 賤ケ岳の七本槍の一人 淀殿から

「秀頼の親代わりになってほしい」とも言われた仁 そして秀頼から

命じられた方広寺再建で「方広寺鐘銘事件」が生じ 大坂を追われて

徳川方に転じた 家康と大坂城の仲裁役 又は裏切り者か定かでない

「薬師寺東塔」を見るために このコースに参加したのです

「薬師寺東塔」を見るために このコースに参加したのです

左の西塔は 右の東塔より1・1m高い どうしてか?

西塔は1528年兵火で焼失したのを再建 東塔は大修理で具材は元の

まま 具材の年数による圧縮や地盤沈下を推量し 5百年 千年後には

同じ高さになるように考えられているとのこと 本当なのでしょうか?

白鳳時代の創建当時から 伽藍で唯一残る建物が 薬師寺の東塔です

各階に裳階(もこし)をつけているため六重に見えますが 三重の塔

薬師寺東塔は平成21年から12年をかけて 初の全面解体大修理が

完了 その模様がNHKの「新プロジェクトX」で紹介されたのです

祈りの塔 1300年の時をつなぐ~国宝薬師寺東塔全解体修理

創建以来初となる大修理では 1300年前の具材をなるべく残すと

いう心意気で挑み 1万3千の具材を全て取り外し 組み直すという

空前の難工事となった 補修の結果 95%は元の具材が生かされた

「創建当時の工人の心になって仕事をしなさい」という伝説の宮大工

西岡常一(法隆寺全改修 薬師寺の西塔・金堂・大講堂再建の頭領)

さんの弟子である石井浩司氏と 白蟻被害に目も当てられない心柱を

誰にも文句など言わせないとの信念から 独自の工法で再生させ得た

松本全孝氏 この両氏がスタジオで話された言葉の重みが素晴らしい

2023年4月落慶法要で 薬師寺東塔は 次の千年に引き継がれた

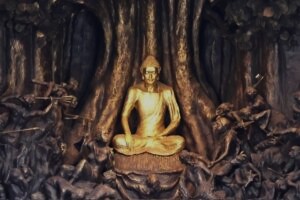

特別公開された東塔の内陣には 中村晋也氏による釈迦八相像のうち

入胎・受生・受楽・苦行の因相四相が祀られています 特別公開です

昭和56年再建の西塔の内陣には 同じく中村晋也氏による釈迦八相像

のうち 成道・転法輪・涅槃・分舎利の果相四相が祀られているのです

(東塔・西塔ともに 開かれている4つの扉を速足で見て回りました)

他に金堂や大講堂を見学しましたが じっくり鑑賞する時間がありません

昭和42年 高田好胤管主により 御写経勧進による白鳳伽藍の復興が

昭和42年 高田好胤管主により 御写経勧進による白鳳伽藍の復興が

発願され 白鳳伽藍の「龍宮造り」の壮麗な美しさが蘇り 平成10年

世界遺産に登録されました・・・正直 東塔・西塔以外は記憶が不確か

本日の最後は「唐招提寺」です

夕刻になり 人影も随分少なくなり もの悲しさが漂います

背景は金堂と経蔵(最古の高床式校倉造り)どちらも国宝!

法隆寺や薬師寺の修学旅行生の大群にはビックリしましたが

ここ人気ないのかな? 井上靖「天平の甍」で有名なのに?

ライトアップでは さぞかし人が集まった? 本日の観光はこれにて終了

ライトアップでは さぞかし人が集まった? 本日の観光はこれにて終了

その前に 売店に寄ったら可愛い団扇 写真を撮ると店員に叱られました

これ何だろうと調べたら 唐招提寺の行事の一つ「うちわまき」とのこと

鎌倉時代の高僧 覚盛上人は鑑真以来の戒律を復興させる運動の中心人物

その上人「不殺生を守りなさい 自分の血を与えるのも菩薩行である」と

蚊を殺さないよう戒めた・・・この遺徳を聞き せめて団扇で蚊を払って

差し上げようと 法華寺の尼僧が ハート型団扇を供えたのが始まりとか

毎年上人の命日5月19日 法要後にハート型宝扇が参拝者にまかれます

バスの車窓から「平城宮跡・朱雀門」を眺めつつ近鉄奈良駅に向かいます

バスの車窓から「平城宮跡・朱雀門」を眺めつつ近鉄奈良駅に向かいます

<六日目 11月7日(晴れ)>奈良と京都行きつ戻りつ

本日は 観光バスではなく個人での旅 ホテルに荷物を預けJR奈良駅へ

目的地は 京都府木津川市の 浄瑠璃寺と岩船寺です 京都駅からの方が

近いのかもしれませんが 最後に奈良国立博物館の正倉院展が待っている

ため 府県境を出たり入ったりする計画を立てました

本日の朝食場所は ホテル側の都合で 1階のレストランへ変更です

値段を見たら5,200円と ビックリ 夫婦で和洋定食を選びます

皆さんビュッフェスタイルで楽しんでおられ どちらが良かったか?

JR奈良駅から加茂駅まで行き あとは木津川コミュニティバス利用

JR奈良駅から加茂駅まで行き あとは木津川コミュニティバス利用

9:20 JR奈良駅発 JR加茂駅9:34着 14分で着きます

9:42 バスで9分 浄瑠璃寺到着 見学時間は1時間余あります

11:14バスで岩船寺へ7分 ここでも見学時間は1時間あります

12:21岩船寺からバス JR加茂駅経由でJR奈良駅へ戻ります

12:58JR奈良駅到着 注:バスは一時間に一本で以上時間厳守

ところがどっこい JRの事故(人が線路内に何かを落とし それを

探している云々)で30分以上延着 その影響から 一時間に一本の

バス待ち50分です 仕方なく駅近のローソンで時間をつぶしました

一時間遅れでの観光スタートです

一時間遅れでの観光スタートです

高校の修学旅行で グループごと目的地を選んで良いとなり 私ら3人

京都市内ではなく 本日の木津川地区を訪れました 58年振りの再会

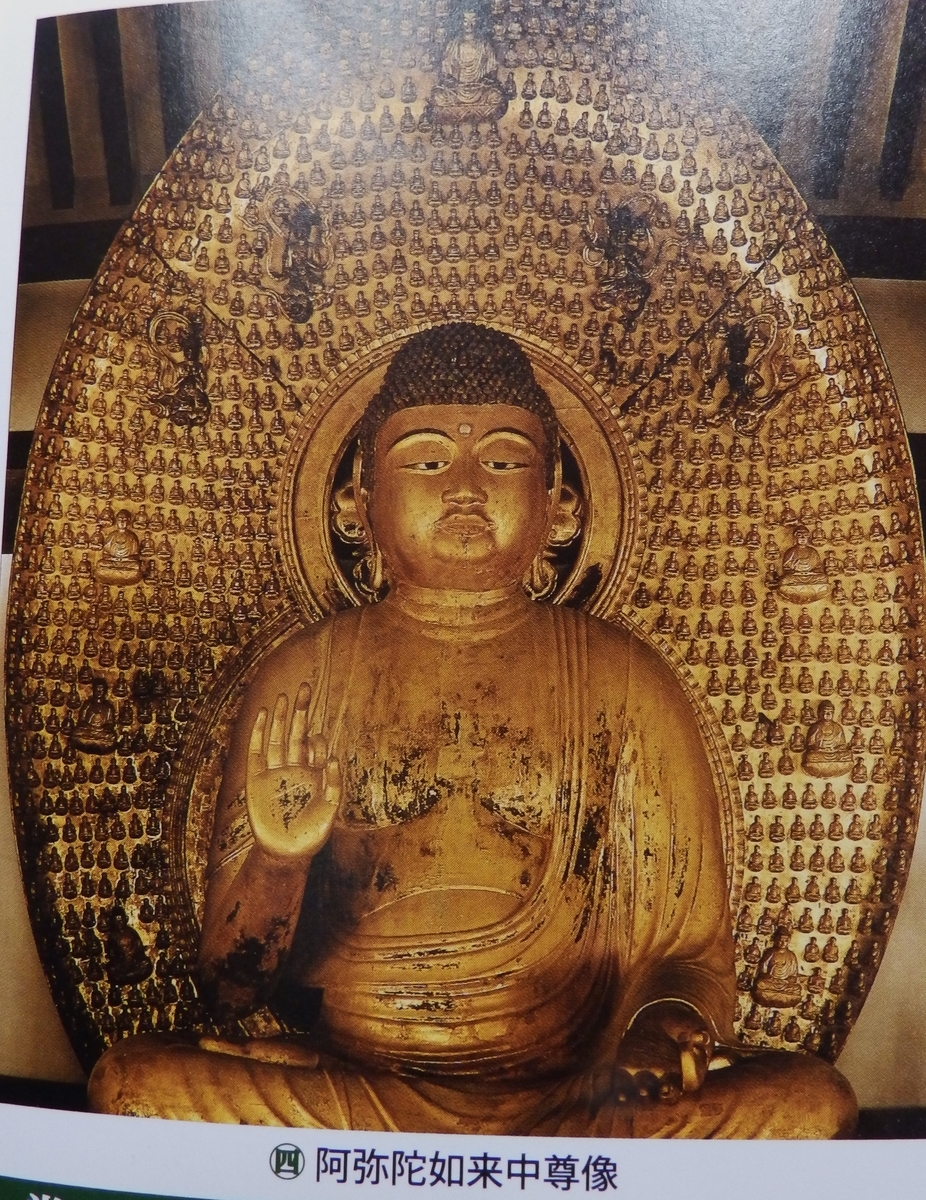

本尊九体阿弥陀如来像 50年に渡る修理が終わり 昨令和5年12月

に全てお戻りになりました 現在は九体揃って拝観していただけますと

ご住職が丁寧に説明してくださいました

ここの阿弥陀様は 上品・中品・下品の区別が無く 九体全部が

平等に配置されており どの阿弥陀様にお参りしてもいいのです

藤原道長の時代には 全国に 複数の九体寺があったそうですが

現在残存しているのは この浄瑠璃寺(九体寺)だけだそうです

東京奥沢の九品寺では 左から下品・上品・中品とお堂が3棟並んでいます

東京奥沢の九品寺では 左から下品・上品・中品とお堂が3棟並んでいます

上の上から下の下まで九体のどのお堂のどの阿弥陀様にお参りすればいい?

とてもじゃないですが 上の上にはお参りできません 中の中が妥当かな?

苑池の中島をはさんで 東方三重塔 西方九体阿弥陀堂が正対しています

古来より南都(奈良)仏教の聖地として有名で 世俗の喧騒を離れ修養と

研讃のために 大きなお寺の僧が大勢出入りしたそうです

次は「岩船寺」

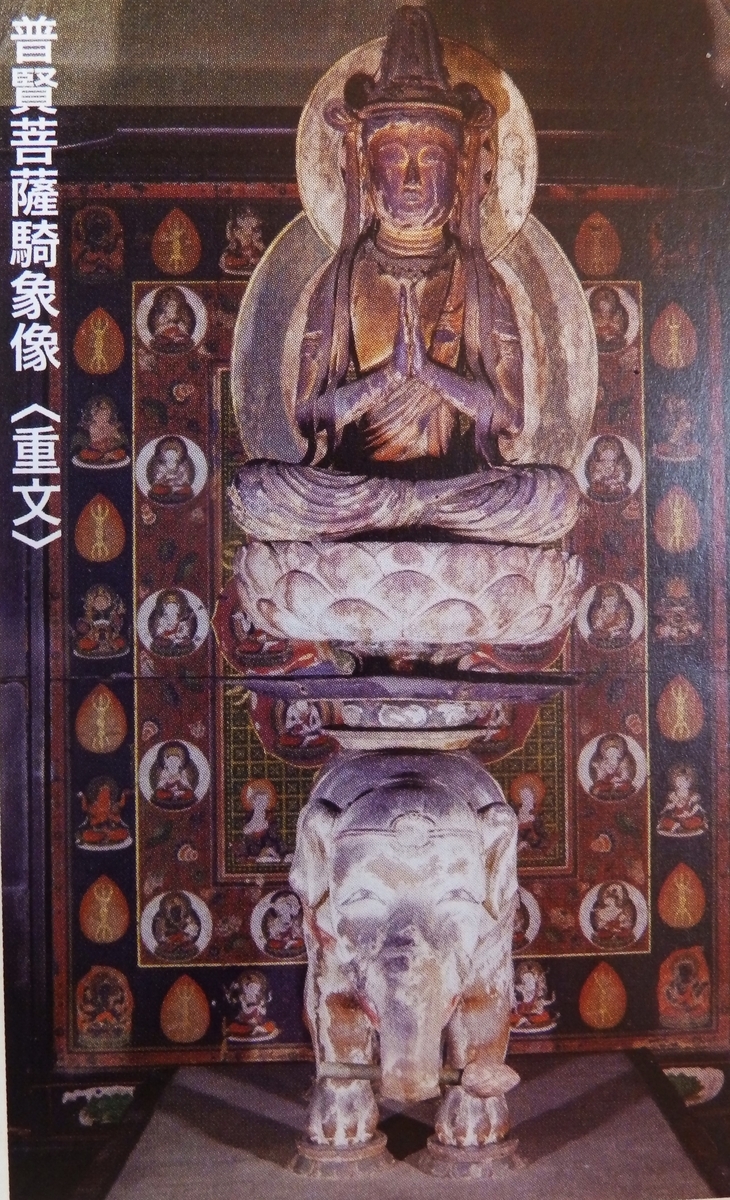

背後に飾られている曼陀羅が非常に鮮明(前の住職作成と)でビックリ

背後に飾られている曼陀羅が非常に鮮明(前の住職作成と)でビックリ

三重塔内の初層特別開扉は10・11月の土日祝だけらしいので 残念!

景色に見とれている間に団体客が押し寄せ そして退散していきましたが

実は とんでもないことが起きました

私と同じニューバランスの靴を履いた人が 私の靴と間違えて そのまま

履いて行ったのです 私はきつくて入らないと叫ぶと 近くのお寺の方が

前の団体に追いつき「どなたかニューバランスの靴間違えていませんか」

と聞いていただき その中のひとり「どうも大きいなあと思っていた」と

いやあ あと少し時間が経過していたら 新品の靴がダメになるところで

岩船寺の お寺の方の機敏な対応に大感謝です ありがとうございました

1時間遅れでJR奈良駅に戻り 大急ぎで奈良国立博物館へ向かいます

読売新聞社の座談会に出席した妻が 無料観覧券2枚いただいたのです

バスが大混雑でタクシー利用 入館して小走りで見て回り 退出します

JRの遅延事故が無ければ ここでは1時間見学時間が取れたはずです

さすが奈良 車道の中央分離帯に天然記念物の鹿が悠悠と鎮座していました

さすが奈良 車道の中央分離帯に天然記念物の鹿が悠悠と鎮座していました

バス停の看板に「ぐるっとバス」が 100円で市内を循環 活用しました

3泊4日 とてもお世話になった「JWマリオットホテル奈良」

3泊4日 とてもお世話になった「JWマリオットホテル奈良」

道路の反対側に奈良市庁舎が建っていて 前にバス停があります

さあ 奈良を離れて再び京都が待っています その③へ続きます

実は 京都鷹峯の店「ボルドー」への予約時間が18:00です

近鉄奈良駅から 京都の国際会館行急行に乗れました 京都駅で

乗換せずに北大路駅まで行け タクシーでホテルへ到着しました

(あれっ 本日の昼食はどうしたんだっけ・・・)